作为中国足坛最具潜力的 00 后新星,王钰栋的技术特点早已被球探机构精准定位:他是典型的 “爆破型左边锋”,具备 3.8 秒的 0-30 米加速能力和出色的变向突破技术,被国际球探对标为 “中国版马丁内利”。然而,无论是国家队主帅伊万科维奇还是俱乐部教练卡内达,都曾在战术安排上陷入迷思,试图将这位边路奇才改造成中路球员,导致其优势被严重削弱。

一、边锋基因:王钰栋的天然属性

从青训时期开始,王钰栋的边路统治力便展露无遗。2019 年克罗地亚 “梦想杯” 上,他作为 U13 队长在决赛中完成单刀破门 + 助攻的惊艳表现,展现了边锋所需的关键素质 —— 速度、盘带和终结能力。进入职业联赛后,他在左边锋位置上的表现更趋成熟:2025 赛季中超前 12 轮,他在左边锋位置贡献 8 粒进球,场均突破 2.3 次,传球成功率 77%,成为本土球员中唯一进入射手榜前三的边锋。

这种表现源于他独特的技术构成:右利脚球员却擅长左路内切,利用身体假动作制造射门空间;同时具备现代边锋所需的防守贡献,场均 1.2 次抢断的数据证明他并非 “单程票” 型球员。正如球探报告指出的,他的 “肋部穿插意识” 和 “弱侧开发潜力” 正是顶级边锋的核心竞争力。

二、伊万的中锋实验:错位的代价

在 2025 年世预赛 18 强赛备战期间,伊万科维奇做出了一个大胆决定:将王钰栋从中场边锋位置前移至中锋,试图复制张玉宁的支点作用。这一调整暴露出明显的战术误判 —— 王钰栋 1.79 米的身高在对抗印尼队平均 1.87 米的后卫线时完全处于劣势,而他擅长的边路突破线路被彻底锁死。

BG大游娱乐

BG大游娱乐数据显示,当王钰栋担任中锋时,他的场均触球次数从边锋位置的 35 次骤降至 21 次,射门转化率从 18% 下滑至 9%,甚至出现过单场 0 射门的尴尬纪录。更严重的是,这种位置转换破坏了他的比赛节奏 —— 他在边路积累的 “空间感知” 和 “无球跑动” 经验在中路完全失效,导致其在对阵澳大利亚的比赛中陷入隐形状态。

三、卡内达的位置摇摆:从信任到迷失

相比伊万的激进实验,浙江队主帅卡内达的调整更具迷惑性。尽管本赛季初期卡内达给予王钰栋左边锋位置的充分信任,使其在 11 场首发中贡献 8 球,但他始终未能彻底放弃对王钰栋多面性的开发。在亚冠小组赛对阵狮城水手的比赛中,卡内达尝试将其移至影锋位置,结果导致其触球次数减少 40%,最终依靠一次边路换位才取得进球。

这种摇摆带来的负面影响在联赛中逐渐显现:当王钰栋被要求 “更多协助中锋” 时,他的突破成功率从 38% 降至 25%,而防守端的失位次数增加了一倍。更值得玩味的是,卡内达在赛季中期的战术会议上公开承认 “位置实验失败”,但随后仍在关键比赛中重复类似安排。

四、纠错与启示:回归边路的胜利

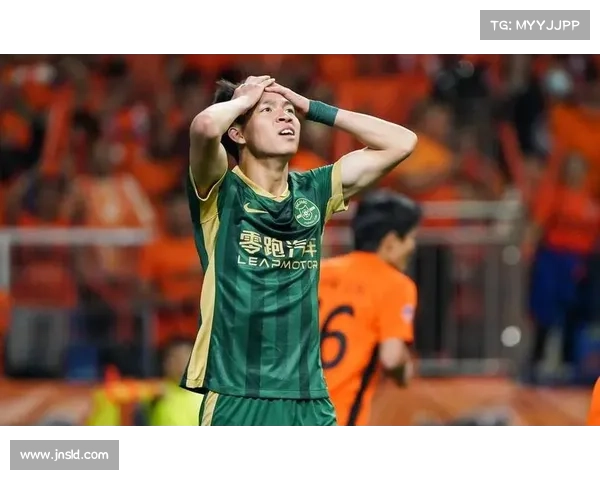

在经历多次位置试错后,两位教练终于在 2025 年 6 月的世预赛中做出调整。对阵巴林的比赛中,伊万重新将王钰栋放回左边锋位置,这一改变立竿见影 —— 他全场触球 32 次,完成 5 次突破和 3 次关键传球,并在第 89 分钟罚入制胜点球。卡内达也在联赛中减少了对王钰栋的位置干扰,使其在对阵山东泰山的比赛中梅开二度,重新展现边路杀手本色。

这一案例揭示了现代足球战术的核心原则:球员的位置适配性比战术创新更重要。正如足球评论员宋承良指出的,王钰栋的 “速度优势和边路威胁是不可替代的战术资产”,强行改变其位置无异于 “用弩箭当标枪使”。对于中国足球而言,如何避免天才球员被战术教条束缚,或许比追求阵型创新更具现实意义。